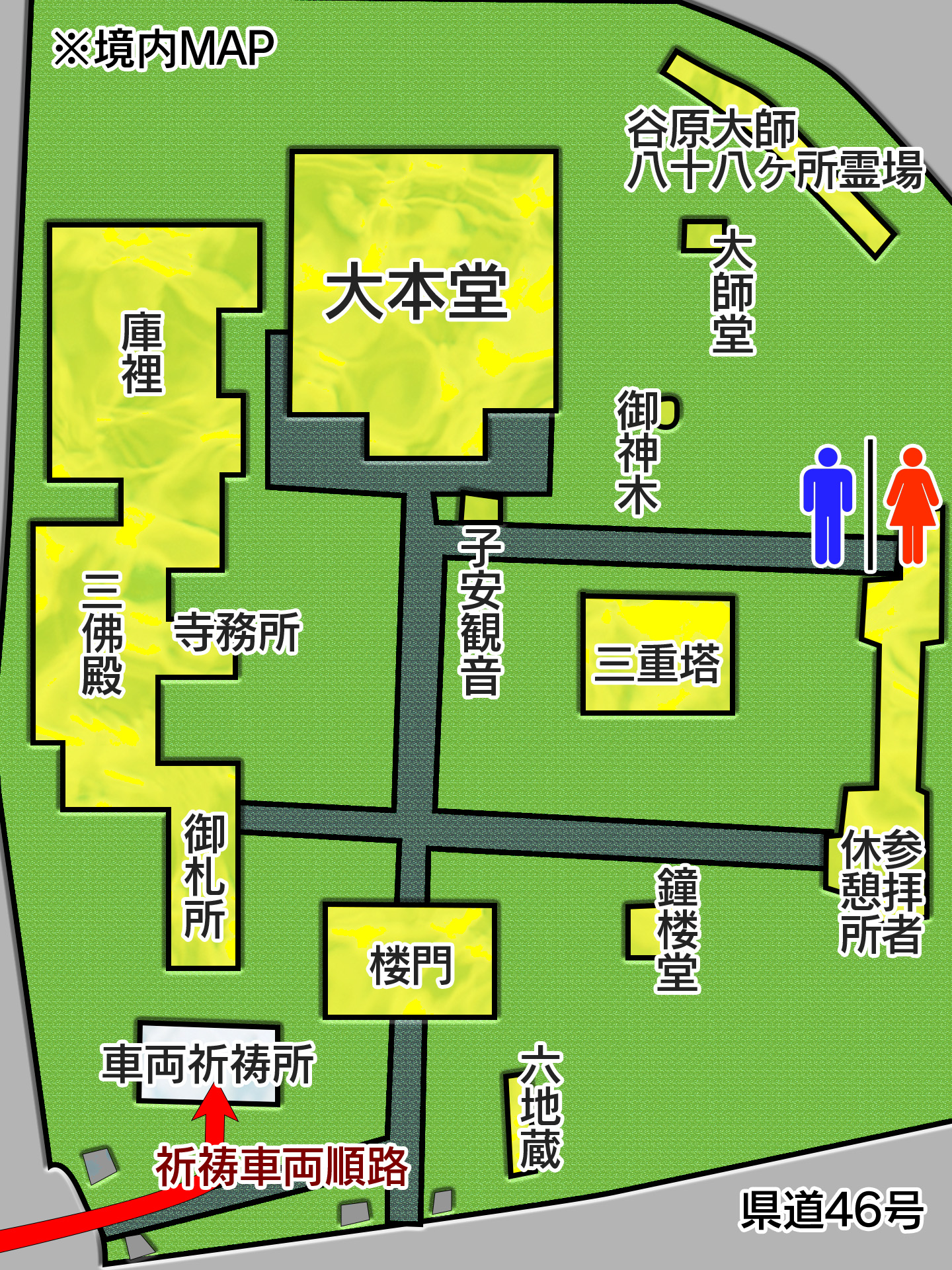

境内案内

縁起

不動院縁起によると、

開創約一二〇〇年の歴史をもつ、

加持祈祷の道場です。

大同年間(八〇六~八〇九)

弘法大師空海、諸国行脚のみぎり、

錫(しゃく)を御聖塚(ごじょうつか)にとどめ、

一刀三礼の古式に則って自ら彫刻なされたのが、

本尊の不動明王です。

国宝に昭和二十五年に指定され、

現在は国指定重要文化財です。

二間四面の草堂を営み、

求子安産を祈られこの本尊を安置されたと、

これが当院の開基と伝えられています。

本堂

元文二年(1737年)建立で、二重屋根入母屋造り、朱塗りで豪壮にして華麗な密教建築の代表的様式の建造物です。 周囲には高欄縁が廻っていて、向拝は角柱、その他は円柱とし、軒は上・下とも三手先で彫刻類があり、二軒で軒出や軒高も大きく棟高がある大規模建築です。

天授年間(1375年~1380年)に七堂伽藍が建てられたが、戦火で消失し、本尊不動明王は火難をのがれて、文禄年間(1592年~1595年)現境内に聖域を移し、本堂に安置されています。

天授年間(1375年~1380年)に七堂伽藍が建てられたが、戦火で消失し、本尊不動明王は火難をのがれて、文禄年間(1592年~1595年)現境内に聖域を移し、本堂に安置されています。

楼門

元禄13年(1700年)に茅葺にて建立され、明和8年(1771年)の修理で小屋組を改造し板葺に変更、文政2年(1819年)に屋根葺替を行っていることが、平成23年(2011年)の半解体修理に伴う調査により判明した。明和や文政のころの部材の残存率が高いことから、板葺に変更した明和の姿に復旧整備した。

以下にその要旨を部す。

1.屋根の瓦棒銅板葺を、栩葺型銅板葺に復旧整備

2.妻飾の前包と虹梁の問に太斗と実肘木を復旧整備

3.下層正面側の腰貫と内法貫間に嵌め込んだ建具等を復旧整備

4.基壇石の出を昭和50年に改造される以前の、雨落より内側へ線旧整備

茨城県指定有形文化財 不動院 楼門

以下にその要旨を部す。

1.屋根の瓦棒銅板葺を、栩葺型銅板葺に復旧整備

2.妻飾の前包と虹梁の問に太斗と実肘木を復旧整備

3.下層正面側の腰貫と内法貫間に嵌め込んだ建具等を復旧整備

4.基壇石の出を昭和50年に改造される以前の、雨落より内側へ線旧整備

茨城県指定有形文化財 不動院 楼門

仁王像

仁王像「阿形」「吽形」

阿形(あぎょう)は、向って右側、口を大きく開き、激しい怒りの表情を、吽形(うんぎょう)は、左側で、口を閉じ静かな怒りを内に秘めています。

阿形の阿はもともとサンスクリット語の最初の「音」で、吐く息をあらわしています。吽形の吽は最後の音で吸う息をあらわしています。この二つで始まりと終わりそして全体をあらわしているとされています。

また、二人で息を合わせて考えたり行動したりすることを「阿吽の呼吸」といいますが、阿形吽形でひと呼吸をあらわすことから来ています。

たくましい身体で恐い顔をした仁王さまのお姿ですが、その奥には仏さまやお参りの方々が、安心できるように懸命にお守りする強い願いがこめられているのです。

お参りの帰り、振り返り、再度手を合わせて下さい。穏やかな気持ちになるはずです。

阿形(あぎょう)は、向って右側、口を大きく開き、激しい怒りの表情を、吽形(うんぎょう)は、左側で、口を閉じ静かな怒りを内に秘めています。

阿形の阿はもともとサンスクリット語の最初の「音」で、吐く息をあらわしています。吽形の吽は最後の音で吸う息をあらわしています。この二つで始まりと終わりそして全体をあらわしているとされています。

また、二人で息を合わせて考えたり行動したりすることを「阿吽の呼吸」といいますが、阿形吽形でひと呼吸をあらわすことから来ています。

たくましい身体で恐い顔をした仁王さまのお姿ですが、その奥には仏さまやお参りの方々が、安心できるように懸命にお守りする強い願いがこめられているのです。

お参りの帰り、振り返り、再度手を合わせて下さい。穏やかな気持ちになるはずです。

三重塔

安永4年(1775)の建立、極彩色の彫刻を施した江戸時代の名塔です。

特徴は、軒先の龍彫刻柱真通りに斜めに取り付いています。 当塔は尾垂木がなく、外見上は龍彫刻を組物先に飾っているのみです。その代わりに組物先の垂れ下がりを防ぐ工夫がしてあります。

尚、平成5~7年度、保存修理が完了いたしました。

特徴は、軒先の龍彫刻柱真通りに斜めに取り付いています。 当塔は尾垂木がなく、外見上は龍彫刻を組物先に飾っているのみです。その代わりに組物先の垂れ下がりを防ぐ工夫がしてあります。

尚、平成5~7年度、保存修理が完了いたしました。

鐘楼堂

旧梵鐘は、第二次世界大戦中、国家に献納された以来 昭和45年(1970年)まで鐘楼に梵鐘はありませんでした。

これを嘆いた 篤信者により梵鐘は再鋳造され、

世界平和、国土安穏、仏法興隆、商業繁栄、交通安全、祈願成就 をこめて こだましています。

これを嘆いた 篤信者により梵鐘は再鋳造され、

世界平和、国土安穏、仏法興隆、商業繁栄、交通安全、祈願成就 をこめて こだましています。

白犬

婦人が子を生みそだてることは、古来より現在、未来へと続きます。その喜びの反面生まれ出る子のため、母の苦しみも変らないようです。

江戸の昔、山王新田(現・つくばみらい市)で難産の婦人 多く親子共に死に至るものもあって子供を身篭ると皆不安な毎日を送るようになった。

ある夜、村名主の夢枕に雄雌の白い犬が現れ、我は板橋不動の使いなり、女人講中揃って不動尊に参詣し護摩祈祷を成せば難産の苦しみを救わんとのお告げがあった。

翌朝、祈願をし不動尊の使者である白犬一対 奉納したところ、以後、当村内で難産で若しむ者一人もなく。

以来、板橋不動さまを別名お犬不動尊と呼ぶようになった出産安産の霊験今に伝わっています。

不動院執事記

江戸の昔、山王新田(現・つくばみらい市)で難産の婦人 多く親子共に死に至るものもあって子供を身篭ると皆不安な毎日を送るようになった。

ある夜、村名主の夢枕に雄雌の白い犬が現れ、我は板橋不動の使いなり、女人講中揃って不動尊に参詣し護摩祈祷を成せば難産の苦しみを救わんとのお告げがあった。

翌朝、祈願をし不動尊の使者である白犬一対 奉納したところ、以後、当村内で難産で若しむ者一人もなく。

以来、板橋不動さまを別名お犬不動尊と呼ぶようになった出産安産の霊験今に伝わっています。

不動院執事記

大師堂

昭和35年に谷原大師世話人が中心となり、各地区から札所番号の弘法大師像を中心に募ったため、108基が不動院境内に奉納された。

そのため不動院参詣者は一ヶ所で「谷原大師八十八ヶ所」巡礼ができるようになった。

今も信仰の篤さを示すがごとく、御賽銭、輪袈裟 あるいは毛糸の帽子が、覆屋の下で札所番号順に整然と並んだ108基の大師像に奉納されている。

像には番号の他に住所が刻まれている。一番から八十八番までの番号は欠けないでそろっているが勧請番号に偏りがあるため、同じ番号の像がいくつかある。

そのため不動院参詣者は一ヶ所で「谷原大師八十八ヶ所」巡礼ができるようになった。

今も信仰の篤さを示すがごとく、御賽銭、輪袈裟 あるいは毛糸の帽子が、覆屋の下で札所番号順に整然と並んだ108基の大師像に奉納されている。

像には番号の他に住所が刻まれている。一番から八十八番までの番号は欠けないでそろっているが勧請番号に偏りがあるため、同じ番号の像がいくつかある。

子安観音

檀信徒会館

配置図